ろ過とは、固体と液体を分ける操作のことです。簡単な操作ですが、化学実験の基本であり、ろ過操作が実験結果に影響することも多い重要な操作です。二大ろ過法の「自然ろ過」と「吸引ろ過」の選択と正しいやり方を身につけて良い実験結果を得ましょう!

ろ過は実験・精製の基本!

化学実験では液体と固体をそれぞれ分けたい時がでてきます。

- 混入したガラスやホコリ、木片

- 加熱実験で使った沸騰石

- 反応により生成した不溶性の物質

- 再結晶で出てきた結晶

- 脱水に利用したNa2SO4などの乾燥剤

などなど、反応中は様々な固体が出てきます。この固体を液体から分離する作業が「ろ過」です。ろ過は精製操作の基本中の基本です。再結晶しなくても不要物をろ過除去するだけで純粋な物質が得られることもあります。

ろ過は「固体が欲しいのか?」、「液体が欲しいのか?」によって適したやり方が異なります。また、ろ過する固体の粒子の大きさや量によって使用するろ過方法が変化します。ろ過する前に検討しましょう。

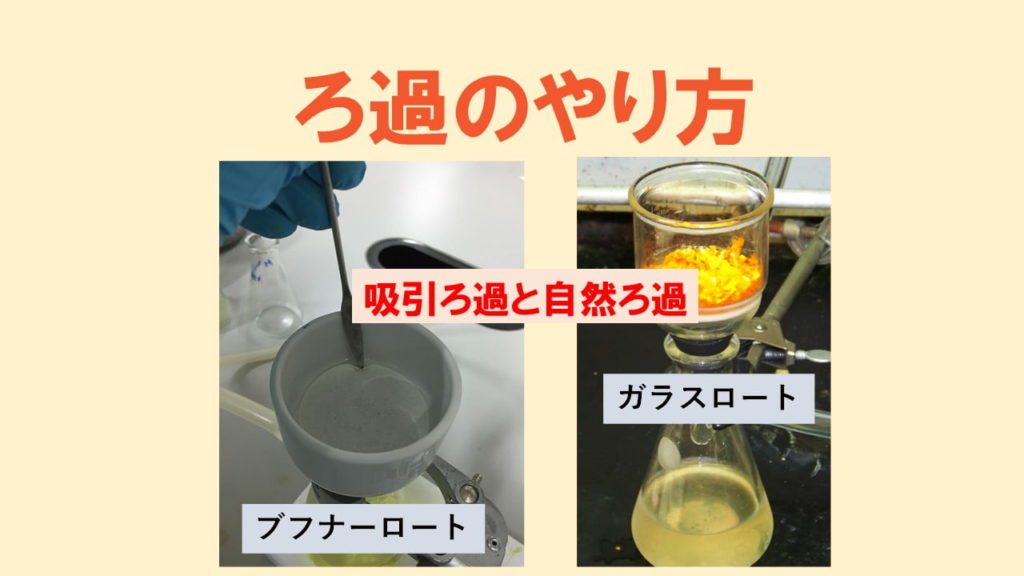

自然ろ過と吸引ろ過とは?

ろ過の方法を2種類に分類すると、自然ろ過と吸引ろ過に分けられます。文字通り、自然ろ過は重力で自然にろ過する方法で、吸引ろ過は陰圧をかけてろ過する方法です。

自然ろ過の特徴と利点・欠点とは?

自然ろ過はろ紙と重力を使って分離する普通のろ過です。ひだ折りろ紙 (ヒダ付きろ紙)など折ったろ紙を普通の漏斗にセットしてろ過します。ろ紙を使った自然ろ過は、固体、液体どちらが欲しくても利用できます。自然ろ過が適する条件は

- 固体量が少なめの時

- 粒子が大きめな時

- 固体を空気に接触・乾燥させたくない場合 (ラネーニッケル、ナトリウムなど)

- 固体洗浄が容易な場合 (粒子の大きさや量、溶媒への溶解性も考慮)

- 沸点が低くない溶媒の時

などが適した条件です。

自然ろ過の利点は、

- 必要部品が少なめで、準備・後片付けが楽

- 普通の漏斗があればできる (特殊器具は不要)

- 並行処理に向く (同時に何個もできて、他のこともやれる)

- 失敗が少ない

一方で自然ろ過の欠点は、

- 処理量はせいぜい100mLとかくらい

- 遅い

- 詰まると面倒

- 固体を洗浄するのに向いていない (時間がかかり、溶けてしまうことも)

- 固体の量が多いと入らない

そのため自然ろ過の選択のポイントとしては、

- スケールが小さめのろ過 (<200 mL)

- 固体粒子径が大きいろ過 (硫酸ナトリウムなど)

粒子が細かい固体 (泥っぽいもの)など、固体を念入りに洗浄したいような場合(再結晶)は向いていません。またろ別したい固体の量が多い場合も不適です。

自然ろ過のやり方

自然ろ過では普通の漏斗と折ったろ紙を使います。また、綿を漏斗に詰めてろ過する綿栓ろ過もあります。

綿栓ろ過は綿に固体が詰まって取りにくいので、固体が欲しい時は向いていません。

綿栓ろ過はそのまま吸引ろ過に移行できる利点があります。

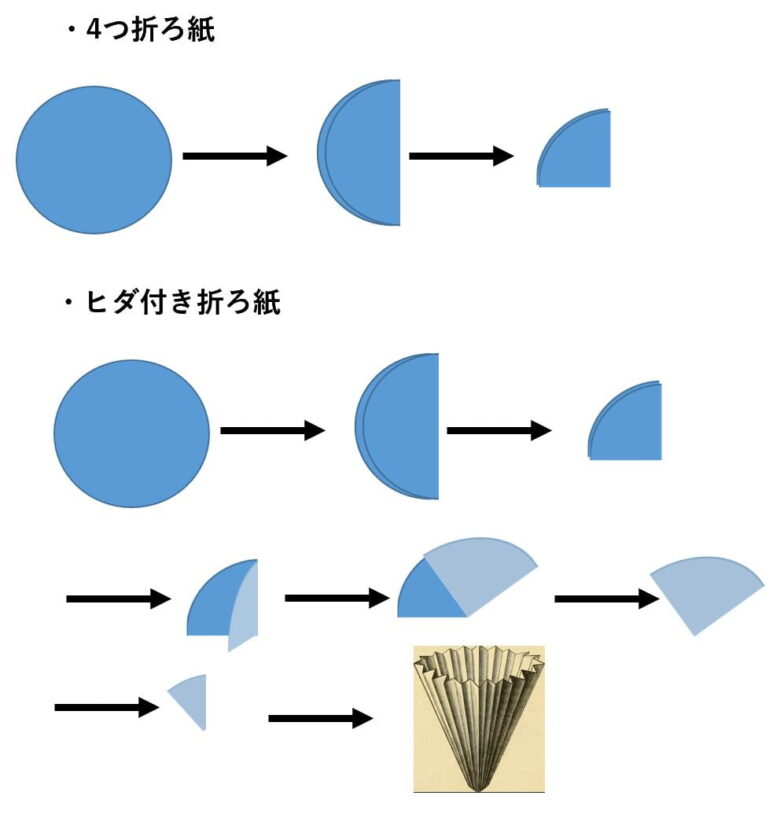

ひだ折りろ紙の折り方

ひだ折りろ紙には4つ折りとひだ折りの2種類があります。四つ折りは簡単に作れますが、ろ過スピードが遅いです。ひだ折りろ紙はスピードが早いので有機合成ではよく利用します。無機や分析では四つ折りもよく使います。

ひだ折りろ紙の折り方は4つ折りにしてから、一辺を開いて2つに折り、もう一辺も開いて2つにおります。中心まで織りこむと折り目が集中して中央に穴があきやすくなるのでしっかりおらないようにします。

自然ろ過の操作手順

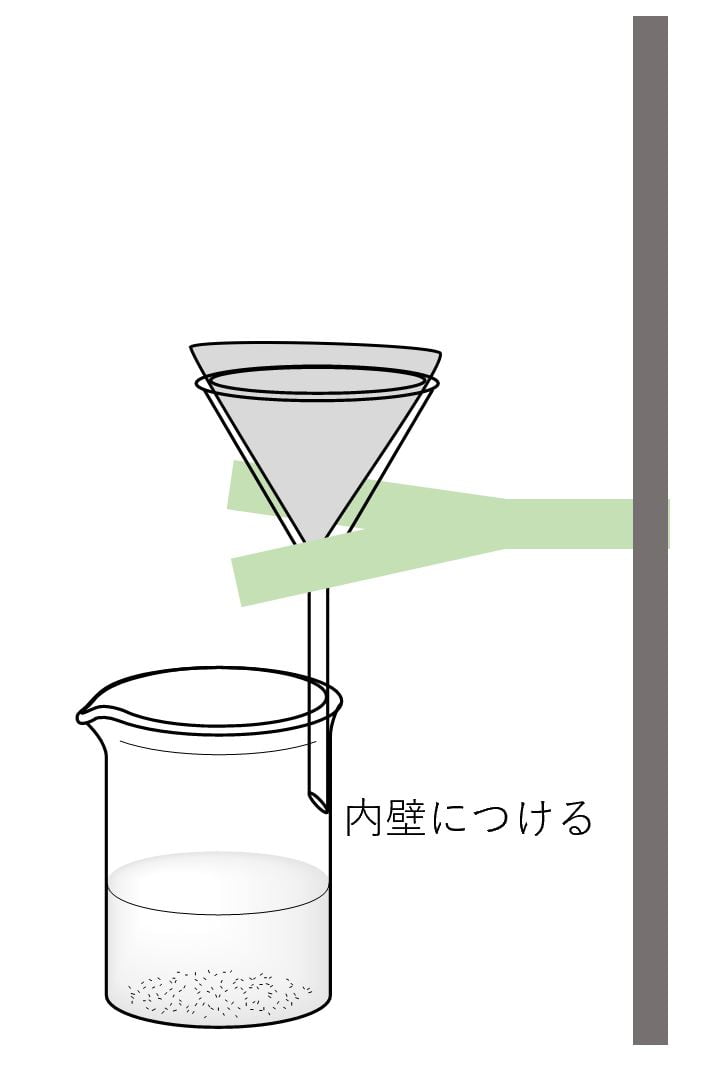

- スタンドを使って漏斗を固定する。

- 漏斗の足に受けの容器を用意する。容器はなんでも良い。(ビーカーはおすすめしない)

- 内壁に足をつけて液が跳ねるのを予防する

- 4つ折りまたはひだ折りろ紙を漏斗に設置する (水で内壁に貼り付けるのは不要)

- ろ過固体を入れずに上澄みをはじめに加える

- 順次固体を入れていく(最初に固体を入れると詰まることが多いため)

- 最初の液を入れ終えたら容器を固体が溶けない溶媒(使用した溶媒など)で共洗いして液、固体を完全にろ紙にのせます。

- 固体を数回洗浄したら終わりです。

三角フラスコを使えば三角フラスコに漏斗を直接たてられる(教育的では無いが)。ろ紙の代わりに綿を詰めれば綿栓ろ過になります。

注意するポイント

有機合成では水の混入は困ることが多いので、水でろ紙を貼り付けることは不要です。

水をろ過するときは、ろ紙が破れやすく、スピードも遅くなるので注意します。水は有機溶媒と比べて粘性や表面張力の影響でろ過スピードが遅いです。

溶液を注ぐときはガラス棒などで伝わせてゆっくりと加えます。固体はスパーテルなどを使ってきれいに全て加えます。容器に残った固体は溶媒で共洗いをして加えます。

沈殿物は溶媒を使ってよく洗浄します。再結晶の時などは固体が溶けない溶媒を選択します。(冷やしたり極性が低いヘキサンなどを使う)

吸引ろ過の特徴と利点、欠点とは?

吸引ろ過は減圧してろ過する方法です。自然ろ過と比べた利点は、

- ろ過スピードが早い

- 固体の洗浄効率が高い

- 目の細かい粒子も貫通しにくい (目の細かいろ紙が使える)

- 処理能力が大きく、大スケールに向いている

という特徴があります。

吸引方法は吸引力がちょうどよい水流アスピレーターを使うことが多いですが、沸点の低いエーテルやジクロロメタンが水に混入して問題になることもあるので、代わりにダイアフラムポンプを使うことも多いです。油圧ポンプはポンプに有機溶媒が混入して故障することもあるので、吸引ろ過の用途には利用しません。

吸引濾過で利用するフィルターは

- ろ紙

- 綿栓(ガラスウール)

- メンブレンフィルター

などがあります。

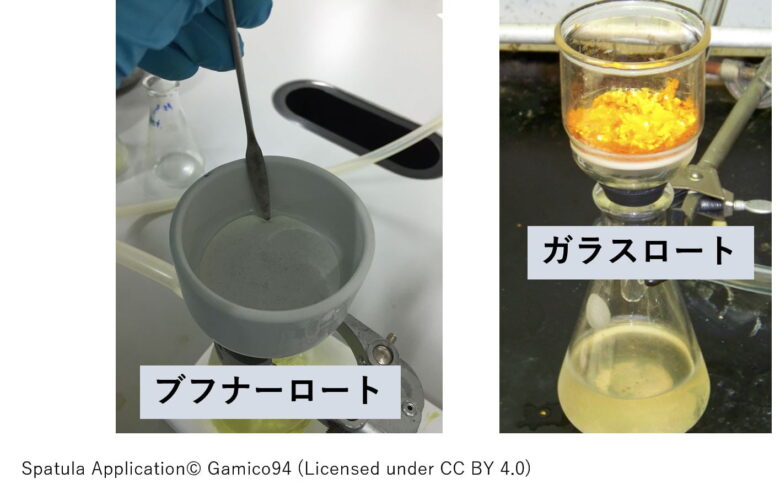

吸引ろ過で使用する漏斗は

- ブフナーロート

- 桐山ロート

- ガラスフィルター

- 目皿ロート

などがあります。

ブフナーロートはろ過の穴が多く詰まりにくく、大きいサイズが選択可能なので、固体量や液量が多いろ過をやりたい時に向いています。

ブフナーロートはろ過の穴が多く詰まりにくく、大きいサイズが選択可能なので、固体量や液量が多いろ過をやりたい時に向いています。

桐山ロートは専用の桐山ろ紙を使用する精密な漏斗で、ろ過の穴が一つしか無いので、ブフナーロートと比べてろ過スピードは遅く、詰まりやすいですが専用のろ紙を使用するので精密なろ過に向いています。目の細かいろ紙も選択可能なため、粒子径の小さい固体のろ過やセライトろ過などに向いています。固体が欲しい場合も桐山ロートは向いています。

ガラスフィルターはガラスのフィルターがついている漏斗で、目の細かさも選択できます。ろ紙が不要なため、ろ紙設置の失敗による貫通はありません。簡単に吸引ろ過できるのが利点です。一方でフィルターの交換ができないため、不溶性の粒子で目が詰まるようなもののろ過には使わないほうがよいです。また、ろ別した固体が欲しい場合、固体が細かいとかき出しにくいのであまり向いていません。

吸引ろ過のやり方・方法

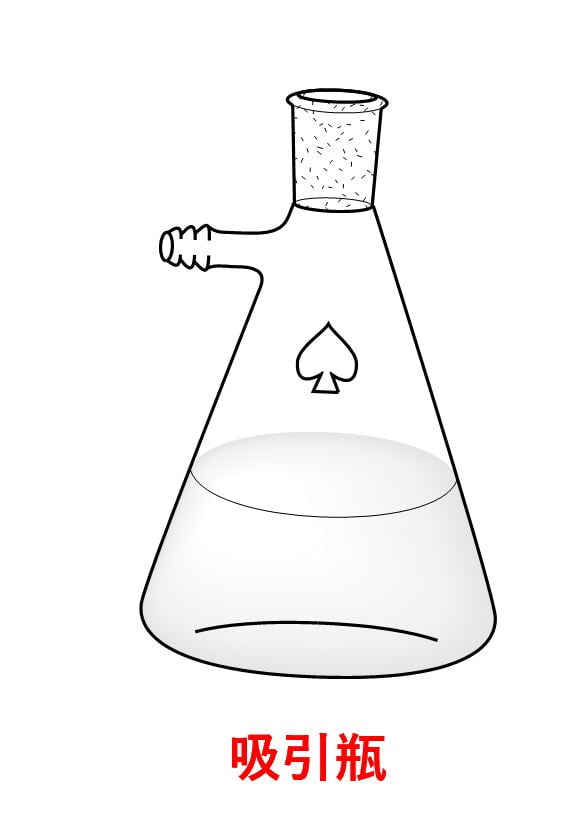

吸引に利用する器具は、吸引瓶、濾過鐘(ろかしょう)、吸引アダプターなどがあります。

吸引瓶は吸引部分とフラスコが一体型になったものです。上にゴム栓などを使って漏斗を設置して吸引します。漏斗と吸引瓶にスリがあるタイプはゴム栓を使わなくても密着できます。

濾過鐘は内部にビーカーや三角フラスコを設置できる鐘状の形をした容器です。下の動画にろ過鐘の使い方が見られます。濾液を直接ナスフラスコに入れることができます。ガラスすりが無いビーカーなども使用できます。

吸引アダプターは上下にスリと吸引口がついたアダプターで、下にナスフラスコ、上にスリ付きの漏斗やゴムせんに付けた漏斗を設置することで吸引ろ過ができます。

吸引ろ過ではろ紙をしっかりと漏斗に密着する必要があります。ろ紙は溶媒を使って密着させます(水でなくて良い)。吸引した状態でろ紙を動かそうとしても動かないような状態にします。ろ紙の裏表に注意します。

上澄みから先に流して固体を流した後、ろ紙上の固体をスパーテルやガラス栓で圧縮して溶媒を滲み出して吸引させます。濾液が落ちなくなったら、吸引をやめて、固体の洗浄溶媒を加えて固体をろ紙をめくらないように軽くかき混ぜてから再度吸引します。

濾過のポイント

強酸(濃硫酸)や強アルカリをろ過するときはろ紙が侵されるのでグラスフィルターを使います。

ろ過する粒子が細かい場合は濾過助剤(セライト)、セライトろ過を使います。

内壁に足をつけて液が跳ねるのを予防する

とありますが、跳ねると何故いけないのでしょうか?

三角フラスコのように液体が跳ねても外に出てこないような構造になって器具では内壁につける必要はありませんが、ビーカーのように跳ねた液が外側に飛び出る構造になっているものは以下のような理由があるため内壁につけるようにします。

・安全上の問題:使用している液体が有害や腐食性の化学物質を含む場合、液体が跳ねて目や皮膚に触れて怪我をする危険性があります。

・試料の純度や回収:液体が跳ねることで試料が失われて収量が低下する可能性があります。

・定量の制御の問題:特に定量的な実験や分析を行う場合、正確な分析ができなくなります。