ペプチド合成に使われる縮合剤にはたくさんありますが、固相合成法も含めて頻繁に利用されている縮合剤としては、HBTUとHATUが挙げられます。

たくさんの縮合剤が報告されていますが、そのうちの多くが、ベンゾトリアゾールを構造中に含む試薬の派生系です。

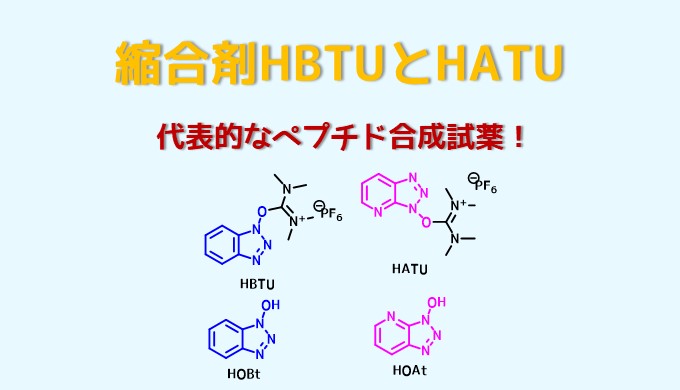

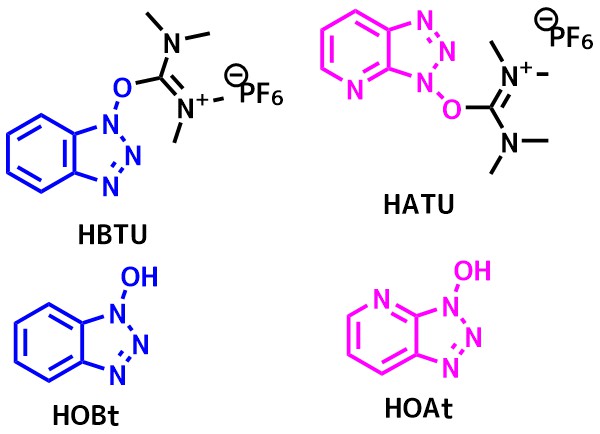

この記事でとりあげるHBTUもHATUもベンゾトリアゾール系の試薬で、ウロニウム塩であることからウロニウム系の縮合剤に細分類されます。

この記事では信頼性が高く頻繁に使用されるHBTUやHATUをベースにこれらの試薬の特徴や使い方などを紹介します。

縮合剤の代表格がHBTUとHATU

縮合剤にはBOP試薬、pyBOP、HBTU、HATU、TATUなどがありますが、これらは全てベンゾトリアゾールを構造中に含む試薬です。

その中でも現在よく利用されている代表的な縮合剤がHBTUとHATUです。

縮合剤というとHOBtやHOAtなども聞くと思いますが、これらは部分構造のベンゾトリアゾール部位で、ペプチド合成の時にラセミ化を抑える添加剤として加えられています。

HBTUとHATUおよびHOBtとHOAtの構造式

HBTUとHATUの違いはベンゾトリアゾールのベンゼン上の炭素が窒素に変わっただけですが、反応性やラセミ化抑制率が向上しています。

HATUのほうが優秀ですが、高価であるため普段用途では安価で十分な性能を発揮するHBTUが使われています。特にペプチド合成では大量に使用するためコストが気になるところです。

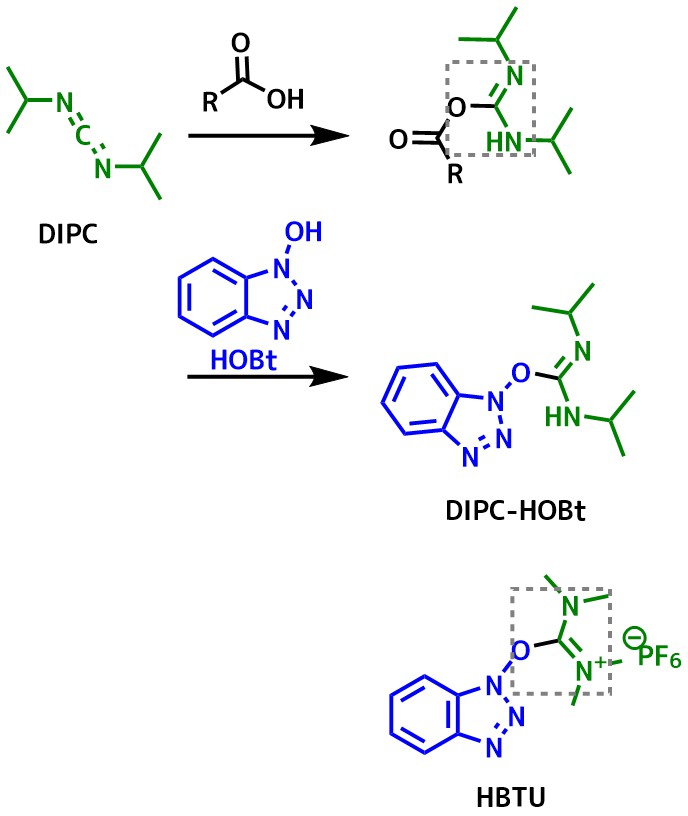

より安価な縮合剤としてはカルボジイミドが挙げられ、固相法ではDIPCが良く利用されています。

縮合ではラセミ化を抑えるためにDIPCにもHOBtを加えることが多いです。

HBTUはDIPCのラセミ化問題の回避のために生まれました。構造式をよく見るとDIPCもHBTU/HATUもカルボン酸の活性化機構は類似しています。

HBTUとカルボジイミドの類似性

HBTUおよびHATUの特徴

ベンゾトリアゾールを含む縮合剤の共通する欠点としては潜在的な爆発性があることです。

また、アミノ基が反応してグアニジノ化される副反応があることです。これを防ぐためには、カルボン酸を小過剰に加えてアミンを加える前にカルボン酸と予め混合させて反応させておく必要があります。

ホスホニウム塩であるBOP試薬系はグアニジノ化は起こりません。

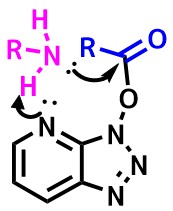

HATUがHBTUよりも反応性が高いのは、HOAtとカルボン酸の活性エステルに対してアミンが攻撃する時、HOAt上のピリジンがアミンの水素を補足することが理由だと考えられています。

HOAtの反応性が高い理由

HBTU、HATU、COMUで反応が進行しない?

湿気により試薬が分解している可能性があります。

また、HBTUやHATUはカルボン酸と混合させた後にアミンを加えないとアミンのグアニジノ化が起こる可能性があります。これが反応を阻害している可能性があります。

これを事前活性化と呼び通常は30分程度反応させた後にアミンを加えます。

HOBtおよびHOAtの添加(1.0~1.5eq)の添加が有効な場合があります。

求核性を持たない塩基(DIEA、TEA等)を事前活性化の段階で加える。

水は反応を阻害する可能性があるため溶媒や原料の脱水・乾燥が十分か確認する。

溶媒に溶解しているか確認する。カップリング反応は溶媒にちゃんと溶けていないと反応が進行しにくいことが多い。

HOBtがラセミ化を抑制する機構

ペプチド合成におけるラセミ化が起こる理由の一つはオキサゾロンの形成です。

HOBtはオキサゾロン環の形成を抑制します。

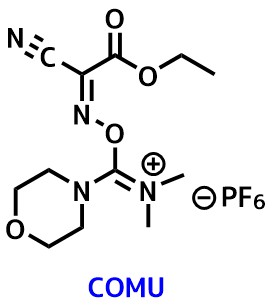

COMUはベンゾトリアゾールを含まない改良縮合剤

ベンゾトリアゾールは潜在的な爆発性の観点から使用しないことが求められていました。COMUはベンゾトリアゾールの代わりにOxymaの構造を用いることによりこれを回避しつつ、HATUに匹敵する反応性を持っていることからこれらの代替試薬として注目されています。

COMUの構造

COMUの特徴・利点

- 立体障害の大きい基質に有効

- 爆発性を持たない

- 固相合成法に適する

- 副生物が水溶性で後処理が容易

- 反応が色の変化で追える

- ラセミ化抑制能が高い

- 安定性が高い

近年はペプチド固相合成法をより短時間で行えるマイクロ波固相合成法が注目されており、その縮合剤としてCOMUは溶液中で安定なため有用です。

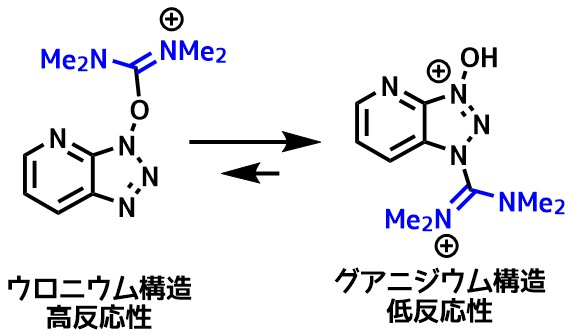

HATUは低反応性のフォームが優勢

HATUでは反応性の低いグアニジウム構造が優勢です。COMUはベンゾトリアゾールを使用していないので反応性の高いウロニウム構造のみが存在できることが高い反応性を有する理由の一つと考えられています。