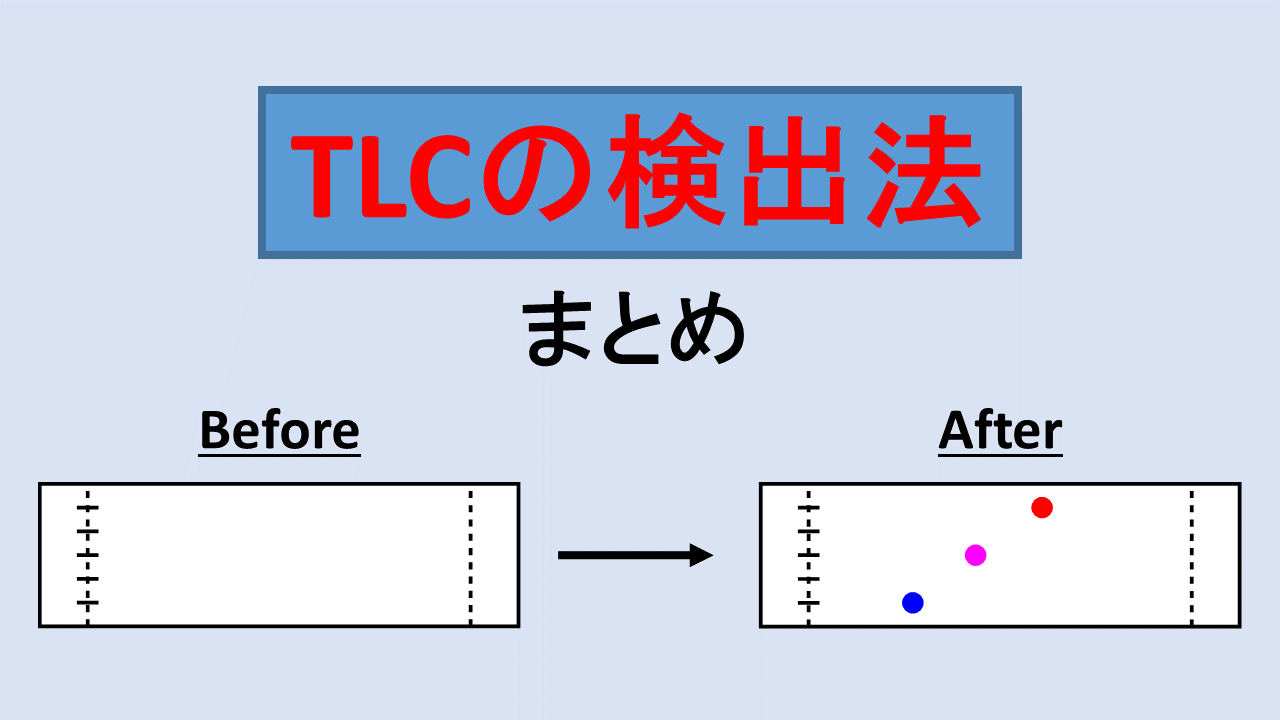

TLC(薄層クロマトグラフィー)の検出法の一つにUVによる検出があります。今回はこのUVによる検出の原理を解説します。

UVで検出できるもの

一般的にTLCではUVを照射することで、特定のUV波長に吸光を示す化合物を検出することができます。有機化学的に言えば、基本的には共役化合物、主に芳香族化合物の検出に用いられます。よく使用されるのは254nm波長(短波長)と365nm波長(長波長)のUVランプです。

UVで検出できる原理

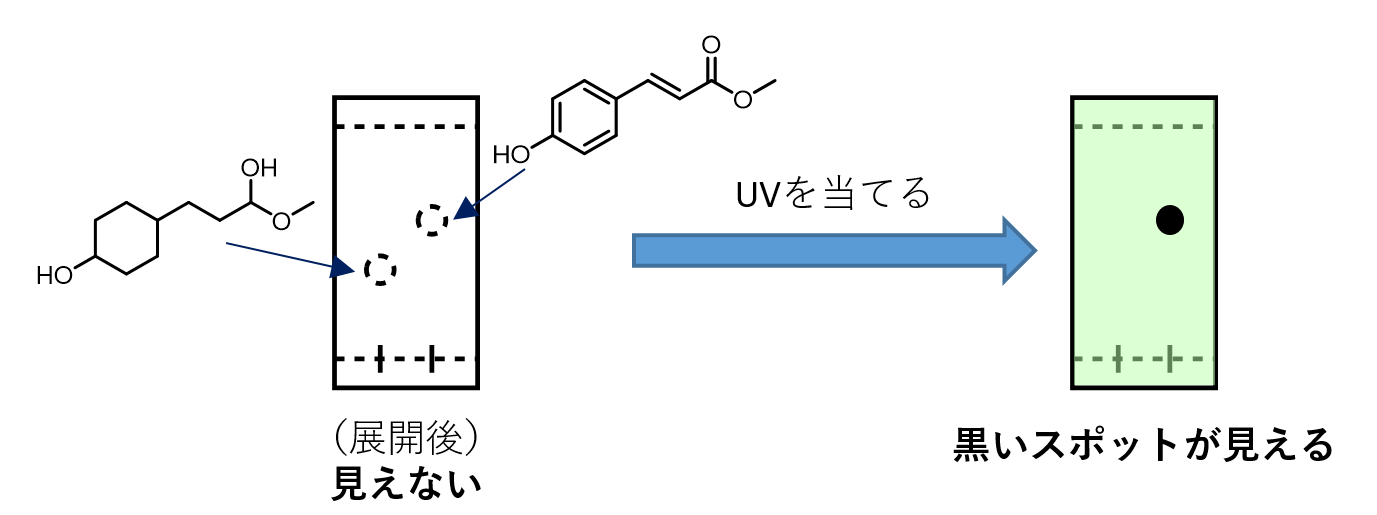

UV検出が可能なTLCプレートには担体であるシリカゲルに蛍光剤としてマンガン活性化ケイ酸亜鉛が混ぜられています。このマンガン活性化ケイ酸亜鉛は254nmの波長で緑色に光ることが知られています。ここに254nmの波長を吸収する化合物(共役化合物)がスポットされることで緑色にならなくなる、すなわち黒く浮かび上がってくることでスポットが検出できます。

黒いスポットが見える理由 二重結合の繰り返しなどがある分子(共役系)は254nm付近の紫外線を吸収します。蛍光物質は254nmの紫外線を吸収して緑に光りますが、共役系分子があるスポットは蛍光物質の代わりに吸収してしまうので緑蛍光が見えなくなり黒いスポットが見えます。

なぜ黒いスポットが見えるか? 二重結合の無い分子はUVを吸収しないので蛍光物質が光を吸収して光ります(スポットは見えない)。ベンゼンなど繰り返し二重結合を持つ分子はUVを吸収してしまうので蛍光物質はUVを吸収できず光らない=黒いスポットになります。

このマンガン活性化ケイ酸亜鉛が入っていないTLCも販売されていて、そちらではUV検出はできないので気を付けましょう!

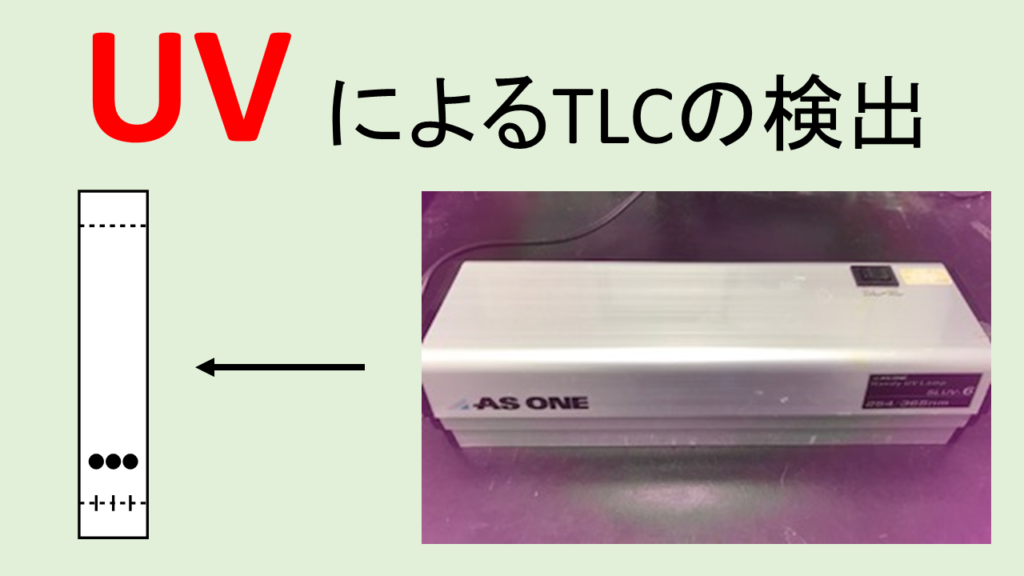

実験方法

UV検出に関しては単純にUVをTLCに当てるだけです。すると黒色のスポットがでてくるので、それを鉛筆で印をつけます。大体外枠を覆うように丸を書きましょう!

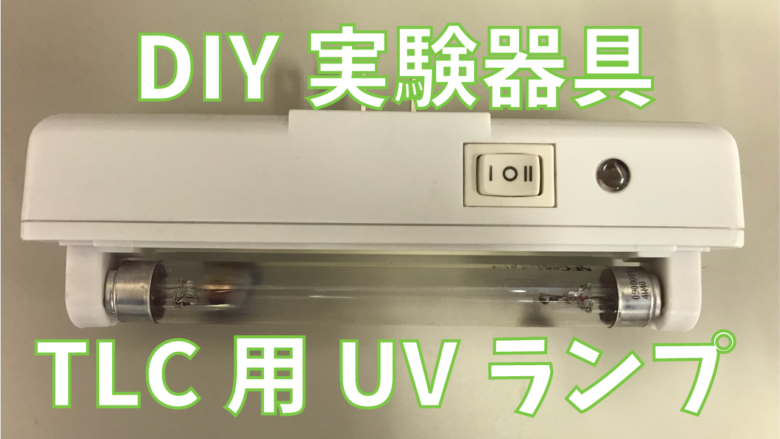

ちなみに自分は普通のUVランプだと高いので、自作したものを使っています。3000円以内で作ることができますよ。

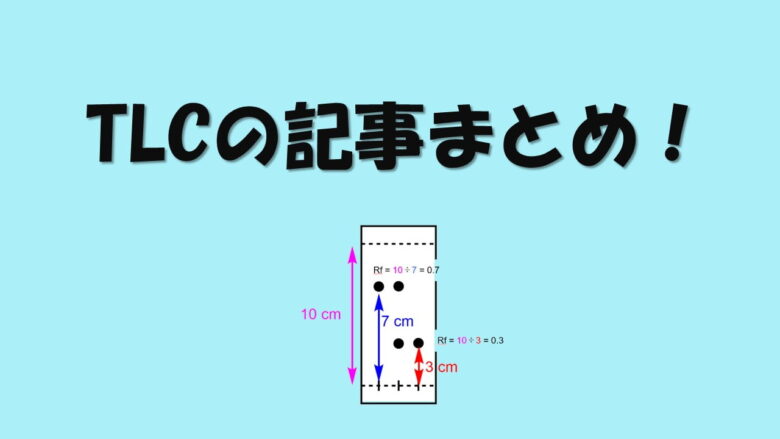

全てのTLCの記事は以下のリンクから!