液体を精製する時、沸点の近い不純物が含まれていない場合は「蒸留」で精製するのがおすすめです。

今回は小スケールの蒸留に向いているクーゲルロールの蒸留のやり方やコツなどを紹介します。

クーゲルロールとは?

蒸留で精製しようと思っても、蒸留装置を組むのが面倒だったり、小スケールの場合は回収率が悪くてやってられない!

ということが多いのではないでしょうか?

こめやん

こめやん

そんな時には今回紹介する「クーゲルロール」が便利です。

クーゲルロールは小スケールの蒸留に便利です。冷却管や温浴を用意しなくてもよいのでお手軽なのもメリットです。

欠点は大量スケールの蒸留ができないことです。数十ミリリットルの蒸留は大人しく普通の蒸留で精製しましょう。

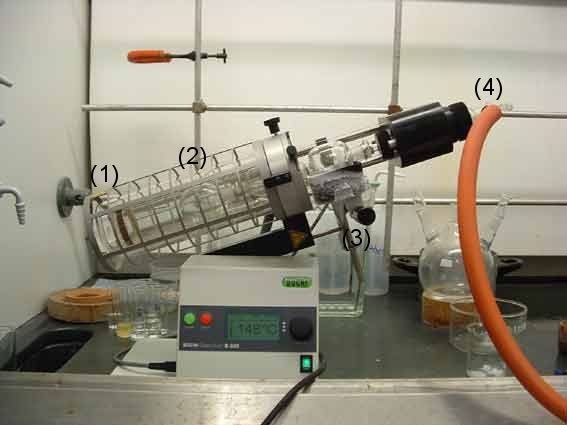

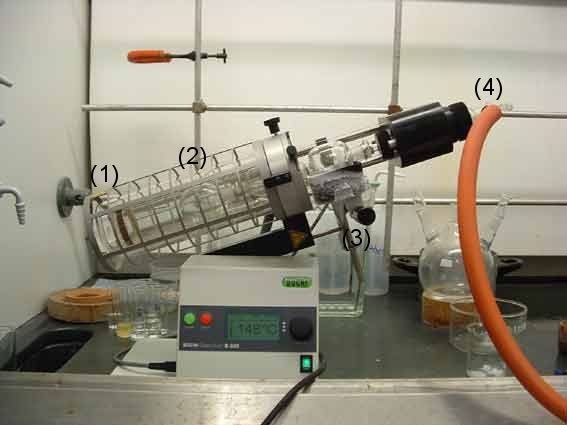

下にある器具がクーゲルロールです。

クーゲルロール by Rifleman 82 / GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

クーゲルロールのやり方

クーゲルロールはすり付きの玉を複数連結して使用します。

下の画像のように玉は二種類あります。左の丸底フラスコみたいなほうに試料を加えます。そして右側の玉を複数個つなげて使用します。

クーゲルロール 左の玉に試料を入れて右側の玉を複数個つなげて使用する

クーゲルロールは水平くらいに傾けて使用するので、横にしてもこぼれない程度までしか試料は入れられません。

クーゲルロールの本体に連結させます。この時、各々の玉のすりをきちっと合わせて外れないようにします。下の画像では斜めにしていますが、水平にした状態で本体に取り付けたほうが外れにくくてよいです。設置したのち、(4)のコックから減圧します。減圧蒸留するほどでなくても少し減圧しておいたほうが外れにくくなるのでお勧めです。

クーゲルロール by Rifleman 82 / GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

その後、温度をかけて蒸留を開始します。スイッチを押すと玉がエバポレーターのように回転します。傾きは水平から図のように少し傾けて使用します。リービッヒ冷却器のような冷却管はないので、(3)の部分に氷やドライアイス、液体窒素などを付けて冷却します。うまくいけば冷却した部分に蒸留した試料が溜まります。ある程度溜まったら左隣の玉を冷却していきます。

温度や減圧度については蒸留したい化合物の沸点や安定性に合わせて調整します。常圧で蒸留したいけど不安定な化合物は減圧したあとアルゴン雰囲気下にして蒸留することも可能です。

実際の動かし方は様子は動画を見たほうが分かりやすいと思います。

クーゲルロールのコツとは?

クーゲルロールを使うのは簡単ですが、失敗しやすい点など、コツをまとめてみました。

- 液体を入れすぎない:こぼれたり、突沸するから

- 先を曲げたパスツールが便利:蒸留後の液体の吸出しに便利。先をライターであぶって少し曲げる。

- ガラスすりのつけ外し、回転する時はゆっくりやる:つけ外しの時に勢いよくやると

- 加熱は徐々に行う:目的の温度よりも高温になることが多いから

- 氷は良く飛び散るので注意する:冷却時に氷が飛び散ることがあるので注意

- 不安定な化合物は減圧下蒸留する:常圧でも蒸留できそうでも、不安定な場合は減圧して蒸留する。Ar雰囲気下も可

- 化合物が安定なら減圧しすぎない:冷却効率が低いので減圧しすぎるとポンプの方(トラップ)まで行ってしまうから。

- 沸点が低い場合は連結玉を増やす:ポンプ(トラップ)に行くのを防ぐ

- 使用後はきちんと清掃:清掃しにくくてサボる人がいると蒸留したものが汚れてしまうから。特に減圧コック周辺が汚れたままが多い

- できるだけ精製しておく:構造的に複数の物質を分留するのは難しいから